¿ESTÁS COMETIENDO CRÍMENES DE IGUALDAD?

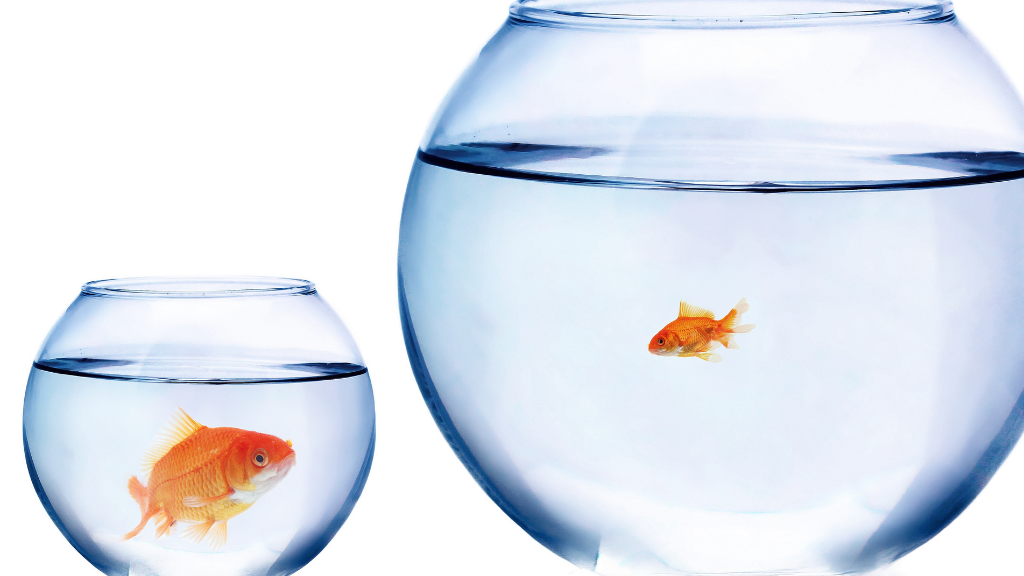

Cómo tratar a todos como ‘iguales’ destruye talentos y asfixia la innovación en tu equipo

Detente ahora. Respira profundamente. Suspende el ritmo frenético que domina tu día y permítete un instante de presencia plena. ¿Y si, en este preciso momento, te atrevieras a cuestionar el significado más profundo de la justicia —no solo para el otro, sino para ti mismo y para el legado que estás escribiendo?

Puede que, sin darte cuenta, estés sofocando el mayor talento de tu equipo. No por exigir demasiado, sino por insistir en tratar a todos como ‘iguales’.

Hace más de dos mil años, Aristóteles ya nos advertía: “La justicia consiste en tratar de manera desigual a los desiguales, en la medida de sus desigualdades.”

Hoy, la neurociencia amplía esta comprensión: cerebros distintos no solo aprenden, sino que también crean, sienten y se motivan por caminos únicos y singulares.

Y, aun así, tú —líder— ¿mantienes métricas estandarizadas para evaluar a tu equipo? ¿Ofreces capacitaciones uniformes a mentes que operan en mundos distintos? ¿Promueves a quienes se ajustan, en detrimento de quienes desafían y trascienden?

¿Cuántas veces la ilusión de igualdad te ha impedido reconocer lo que, en realidad, es justo? ¿Cuántas veces te has convertido en espectador de tu propia existencia, viviendo guiones escritos por otros, sin empuñar la pluma para ser el poeta autoral de tu vida?

Aristóteles nos invita a reconocer la singularidad en la justicia. Nietzsche nos impulsa a ser poetas de nuestras propias vidas. Henri Bergson, por su parte, nos invita a habitar la duración —el tiempo vivido, denso y no solo cronometrado— para conquistar la libertad de ser autores conscientes de nuestro propio ser.

Mi artículo de hoy se propone:

1. Desvelar cómo tu ‘igualdad bienintencionada’ puede estar aprisionando potenciales transformadores;

2. Revelar el antídoto que sostiene a los equipos más innovadores de Silicon Valley;

3. Invitarte a asumir el rol de escultor de las singularidades que componen tu equipo.

Si tu propósito es liderar máquinas, este artículo no es para ti.

Pero si deseas comprender por qué los equipos con líderes ‘iguales’ tienen un 43% más de rotación (Gallup, 2023), o si anhelas extraer el ADN de la excelencia que late en cada ser humano de tu equipo —el mismo insight que elevó a Apple de casi en bancarrota a la primera empresa billonaria de la historia—, inspírate, respira hondo y sumérgete en esta reflexión que desafiará y reorientará tu concepto de justicia organizacional.

La Ilusión de la Igualdad y la Complejidad de la Justicia

Vivimos en una época en que la palabra “justicia” resuena con fuerza y urgencia, pero frecuentemente se aplica con una superficialidad que le roba sustancia. En la legítima ansiedad de ser justos, tropezamos con la trampa perversa de tratar a todos como si fueran iguales, desconsiderando las múltiples capas de complejidad que esculpen la singularidad de cada individuo.

Pero, al fin y al cabo, ¿qué es la justicia? ¿Una abstracción filosófica? ¿Una regla fija y universal? ¿O será, en verdad, un ejercicio dinámico, que exige presencia auténtica, coraje reflexivo y una mirada clínica hacia las sutilezas de las diferencias?

Esa igualdad mal comprendida no solo fracasa en promover justicia —la corrompe. Tratar a todos como si partieran del mismo punto es borrar la riqueza de las asimetrías que tejen nuestras historias: privilegios invisibles heredados, heridas emocionales cicatrizadas con sudor y resiliencia forjada en el fuego de las adversidades.

La neurociencia social lo deja claro: el cerebro humano no es una máquina idéntica replicada, sino un organismo singular, en constante remodelación, esculpido por la plasticidad sináptica y por la singularidad de los patrones emocionales desarrollados a lo largo de vidas marcadas por interacciones únicas. Esperar respuestas homogéneas de mentes tan diversas es, en el mejor de los casos, ingenuidad; en el peor, una violencia silenciosa, un crimen contra la esencia humana.

Imagina a un líder que, en nombre de la justicia, impone KPIs uniformes a todo el equipo. Parece razonable, hasta justo, ¿verdad? Pero, ¿y si, detrás de los números, hay un colaborador luchando contra barreras invisibles —discriminación de género, raza, clase social— mientras otro camina en terreno fértil, con redes de apoyo privilegiadas? Ignorar estas diferencias no es justicia, es exhibir desigualdades bajo el velo de una imparcialidad ilusoria. Como enseñaba Aristóteles, la verdadera justicia reside en tratar de manera desigual a los desiguales, calibrando nuestras acciones para reparar esas asimetrías profundas.

Una Mirada Sistémica hacia la Equidad

La equidad no es una ecuación matemática estática ni una política rígida; es un proceso vivo, fluido y profundamente relacional. La psicología social nos alerta sobre la complejidad de la “justicia distributiva”: la redistribución de recursos —materiales, emocionales o cognitivos— debe considerar, por encima de todo, las necesidades singulares y el contexto de cada individuo.

Piensa en un maestro que se niega a aplicar una receta única de enseñanza para su clase heterogénea. No está siendo injusto con los alumnos más avanzados al adaptar su metodología para aquellos que aprenden de forma distinta. Al contrario, está arquitectando un ambiente propicio para que cada estudiante, independientemente de su punto de partida, pueda expandir su potencial máximo. Así debe actuar un líder consciente: no como un fiscal de reglas rígidas, sino como un constructor de espacios donde las singularidades individuales no son obstáculos a sortear, sino fuerzas que potencian la colectividad.

Imagina dos profesionales compitiendo por un ascenso. Uno disfrutó de las mejores instituciones, goza de estabilidad emocional y fue guiado por mentores inspiradores; el otro proviene de un entorno de escasez, transformó adversidades en resiliencia y alcanzó la misma posición con un esfuerzo casi heroico. ¿Quién posee el mayor mérito? Esta pregunta es una trampa que nos arrastra a una visión superficial, lineal e injusta.

El mérito, en su sentido más profundo, trasciende el resultado visible: habita en el recorrido trazado, en las piedras que fueron removidas del camino, en la lucha invisible que no aparece en los informes. Ignorar esto es perpetuar la invisibilidad y el borramiento de quienes desafían las fuerzas estructurales y emocionales adversas. Es negar el impacto de los procesos internos que moldean no solo el desempeño, sino la esencia misma de lo que significa conquistar.

La verdadera equidad exige una revisión radical de las lentes con que evaluamos personas y procesos. Es una invitación a abandonar la tentación del juicio simplista y abrazar una complejidad que reconoce: el potencial no es un punto fijo, sino una trayectoria singular y multifacética. Es el arte de ver al ser humano más allá del uniforme, de las métricas y de los informes —reconociendo su historia, sus batallas y su espacio único de crecimiento.

Nietzsche y la Revolución del Auto-Poema

Si Aristóteles nos llama a reconocer al otro en su singularidad, Nietzsche nos impulsa hacia una revolución aún más profunda: la de la autoría radical de la propia existencia. “Debemos convertirnos en los poetas de nuestras vidas” no es una frase para hojear superficialmente, mucho menos una invitación a una autoayuda trivial. Es un manifiesto existencial, un llamado a la insurgencia contra la pasividad y la alienación.

¿Cuántos de nosotros, atrapados en guiones impuestos —expectativas familiares, presiones organizacionales o algoritmos invisibles que dictan comportamientos— vivimos como simples figurantes en la trama de nuestra propia vida? ¿Cuántas narrativas ajenas nos aprisionan, nos amarran, mientras nuestro verdadero self, fluido y dinámico, es relegado al silencio?

La psicología conductual lo deja claro: el “yo” no es una esencia fija e inmutable, sino una construcción incesante, resultado de elecciones conscientes, reflexiones profundas y acciones intencionales. Un ejecutivo enredado en un sistema rígido —enfocado solo en cumplir metas, agradar a los stakeholders y evitar conflictos— puede estar viviendo una historia escrita por otros, un guión que no le pertenece.

Adoptar la perspectiva nietzscheana es trascender esta condición. Es resignificar tu papel: dejar de ser un simple ejecutor de órdenes para convertirte en un creador de propósitos, un autor consciente de tu trayectoria. Poetizar la existencia es, ante todo, transformar el caos interno y externo en una narrativa palpitante, que resuene con autenticidad y significado.

Esa transformación exige coraje —el coraje de mirar hacia dentro, enfrentar los abismos personales, deconstruir viejas certezas y construir una identidad que no se define por conformismos, sino por creación continua. Neurocientíficamente, esta práctica activa circuitos neuronales vinculados a la motivación intrínseca, a la plasticidad cerebral y al fortalecimiento de la resiliencia emocional.

Poetizar la vida es, por lo tanto, un acto de subversión y libertad. Es reclamar la autoría sobre el propio destino, es dar forma al propio caos, esculpiendo sentido donde antes solo había supervivencia. Es la revolución silenciosa que comienza en lo íntimo, pero resuena en el mundo, en la forma como lideramos, creamos y nos relacionamos.

Bergson, el Flujo de la Duración y la Libertad de Crear

Henri Bergson nos ofrece una poderosa lente para reflexionar sobre la justicia y la autoría a partir de la noción de duración —una experiencia temporal que trasciende la rigidez del reloj y se despliega como un flujo continuo, donde pasado, presente y futuro se entrelazan en la singularidad irrepetible de cada existencia.

Para Bergson, el tiempo vivido —la durée— no es una secuencia lineal fragmentada en momentos aislados y mensurables. Es una experiencia orgánica, fluida y creativa, en la que la memoria, la intuición y la conciencia coexisten e influyen mutuamente. Así, la justicia no puede reducirse a reglas fijas, protocolos o métricas universales: exige una inmersión profunda en la duración del otro, la capacidad de escuchar su historia como un proceso vivo, en constante transformación, y no como un catálogo estático de hechos pasados.

Esta perspectiva resuena directamente con la comprensión contemporánea de la construcción de la realidad. Como bien enseñó Gregory Bateson, “el mapa no es el territorio”: el modelo mental que tenemos del mundo nunca será la plenitud del mundo en sí. Si aplicamos esta idea a la gestión y al liderazgo, podemos afirmar que el territorio real es la persona, con su singularidad existencial, sus experiencias vívidas, sus mundos internos y externos que jamás se repiten. El mapa —procesos, políticas, evaluaciones— es solo una aproximación imperfecta que nunca debe imponerse sobre la riqueza de la vida vivida.

Así, convertirse en el poeta de la propia vida, según Bergson, es abrazar la creatividad como máxima expresión de la libertad. En La evolución creadora, él revela el élan vital —esa fuerza vital creativa que trasciende la mecanicidad de las convenciones sociales, de las jerarquías cristalizadas y de los sistemas rígidos. Al vivir en la duración, conectados a nuestra intuición y al flujo de la existencia, somos capaces de generar algo genuinamente nuevo, que no está atado a expectativas preestablecidas ni a patrones homogéneos que nos diluyen.

Como escribo en mi libro: “el mapa no es el territorio, el territorio eres tú” —una provocación para que comprendamos que el modelo mental que tenemos del mundo es siempre una simplificación. El territorio real es el individuo en su complejidad singular, su flujo constante de experiencias y transformaciones que nunca pueden ser plenamente capturados por mapas, métricas o procesos estáticos.

Imagina a un líder que abandona el apego ciego a protocolos y métricas fijas y, en su lugar, escucha atentamente la intuición, percibiendo las sutilezas únicas de su equipo. Un líder que comprende que las decisiones más poderosas emergen de la inmersión valiente en el flujo de la duración de cada colaborador, permitiendo que su singularidad florezca en diálogo con lo colectivo.

O piensa en un individuo que, al revisar su trayectoria, percibe que sus elecciones más transformadoras no fueron producto de la lógica lineal, sino del contacto profundo con su tiempo vivido —un tiempo donde pasado y futuro dialogan y se reconstruyen a cada instante.

Bergson nos recuerda que la justicia y la autoría no son meramente racionales: son, ante todo, procesos intuitivos, nacidos de la sensibilidad y del coraje de crear en el latido del presente.

En este escenario, el desafío para líderes e individuos es abandonar la falsa seguridad del control absoluto y abrazar el riesgo creativo de la duración. Es aceptar que cada ser humano es un territorio singular, un universo en flujo, cuya riqueza solo puede ser plenamente respetada y potenciada cuando reconocemos que el mapa que diseñamos es siempre solo una guía —nunca la totalidad de la experiencia.

La Duración como Puente hacia la Equidad

La filosofía de Bergson ilumina con fuerza el concepto de equidad, revelándola como un puente vivo que conecta la mirada atenta con la duración del otro —sus historias entrelazadas de lucha y superación, sus singularidades que escapan a las frías definiciones de currículos o métricas estandarizadas.

Tratar desigualmente a los desiguales, por lo tanto, es aceptar que cada individuo porta una temporalidad propia, una trayectoria única que no puede comprimirse en medidas uniformes. Un líder que descuida esa duración personal —las rupturas, reconstrucciones y metamorfosis que cada colaborador atraviesa— corre el riesgo de imponer una justicia mecánica, vacía de humanidad y sensibilidad, que no solo sofoca talentos, sino que perpetúa desigualdades silenciosas.

De forma análoga, al escribirla, nuestra propia vida nos convoca a romper con las ataduras del tiempo cronológico —el tiempo de los relojes y calendarios, como bien señalaba Bergson— para habitar la duración auténtica, donde el presente se expande en infinitas posibilidades creativas.

Es en ese espacio-tiempo vivido donde cada elección deja de ser mero reflejo o repetición y se convierte en un acto radical de creación, capaz de resignificar dolores, reescribir narrativas limitantes y construir un sentido que trascienda la urgencia del momento inmediato, abrazando el horizonte de un futuro repleto de significado y potencia transformadora.

Al asimilar la duración como clave para la equidad, líderes e individuos pueden reconfigurar sus prácticas, rescatando la profundidad humana detrás de las estadísticas y decisiones, fomentando entornos donde florece la verdadera justicia —no como imposición de reglas homogéneas, sino como reverencia y cultivo de la singularidad en su flujo dinámico.

La Neurociencia de la Autoría

La neurociencia contemporánea nos proporciona una lente revolucionaria para comprender la autoría de la propia existencia. Estudios sólidos sobre plasticidad cerebral revelan que nuestras decisiones conscientes —ya sea aprender una nueva habilidad, reprogramar un patrón mental limitante o enfrentar miedos arraigados— no son simplemente elecciones abstractas, sino verdaderos agentes físicos de transformación, capaces de reconfigurar las sinapsis y circuitos neuronales que definen quiénes somos.

Ser el poeta de la propia vida, por lo tanto, trasciende la mera metáfora; es una práctica neurobiológica real, un proceso continuo de resignificación que desafía la inercia existencial. Al romper con patrones automáticos, activamos los circuitos dopaminérgicos responsables de la motivación y el placer, desencadenando un ciclo virtuoso de cambio positivo y autosostenido.

Sin embargo, esta autoría radical exige valentía —una subversión contra el conformismo y las narrativas prefabricadas que la sociedad y las organizaciones insisten en imponernos. Poetizar la vida es asumir la responsabilidad profunda de dar forma al caos interno y externo, de transformar dolores acumulados en materia prima para la evolución y frustraciones en combustible para la reinvención.

Es reconocer, finalmente, que la vida no es un problema a resolver con fórmulas listas, sino una obra singular y en permanente construcción, que clama por nuestro protagonismo creativo y ético.

Una Cuestión de Lentes

Vivimos en una era de paradojas fundamentales. Celebramos la diversidad en discursos y políticas, pero cedemos, casi sin darnos cuenta, a la presión invisible de culturas organizacionales y algoritmos que tienden a homogeneizar comportamientos, perfiles y pensamientos. La psicología social nos revela un dilema intrínseco: nuestro cerebro es simultáneamente tribal —en busca del confort y la seguridad del pertenecer— y profundamente individual, anhelando la expresión única e irrepetible de la singularidad.

¿Cómo navegar esta tensión permanente entre lo colectivo y lo singular? ¿Cómo conciliar estos impulsos aparentemente opuestos que coexisten dentro de cada ser humano?

La Psicología Conductual ofrece una pista esencial: el sentido actúa como puente y mediación entre lo individual y lo colectivo. Un líder verdaderamente consciente no solo acepta, sino que cultiva entornos donde las diferencias son celebradas como elementos indispensables para componer el mosaico colectivo de la organización. Comprende que el mérito real no reside únicamente en el resultado final, sino en el trayecto —en las batallas internas y externas, en los desafíos invisibles y en las conquistas que moldearon ese resultado.

Imagina a dos profesionales compitiendo por el mismo reconocimiento: uno recorrió una trayectoria lineal, con recursos abundantes y facilidades estructurales; el otro, atravesó barreras sistémicas, prejuicios arraigados y adversidades emocionales, entregando resultados equivalentes. ¿Cuál de ellos merece mayor reconocimiento? La respuesta trasciende el sentido común.

La verdadera equidad solo emerge cuando somos capaces de cambiar las lentes de la superficialidad por la profundidad de la duración —cuando vemos más allá de los números, percibimos la complejidad del recorrido, las luchas invisibles y el esfuerzo desproporcionado que hay detrás de cada logro.

Entonces, yo pregunto:

¿Estás realmente reconociendo los talentos de tu equipo —o simplemente premiando a quien tuvo el camino más fácil?

¿El talento es esfuerzo o resultado?

Y tú, líder, ¿estás dispuesto a cambiar tus lentes —salir de la comodidad de la métrica y sumergirte en la profundidad de la historia de cada uno? ¿O seguirás entregando el mismo trofeo a quien corrió maratón y a quien corrió con muletas?

Cuando el Ser Humano Deja de Ser Función

Hay una inquietud ancestral dentro de nosotros —la certeza de que la vida necesita significar algo más que simplemente funcionar. Y ese “más” no se mide en cargos, bonos o entregas mensuales. Se construye donde casi nadie se atreve a mirar: en las capas invisibles de la experiencia humana.

El punto de convergencia entre Aristóteles, Nietzsche y Bergson no es un concepto —es un grito silencioso: da forma a lo que late en ti antes de que el mundo te moldee por completo.

Cuando tratamos desigualmente a los desiguales con ética y conciencia, damos nombre a lo invisible, sacamos de la sombra talentos subutilizados y creamos ecosistemas donde el ser humano puede florecer más allá de la función.

EL CEREBRO CONECTADO AL PROPÓSITO

En un mundo obsesionado con el rendimiento, la singularidad se ha vuelto un ruido de fondo. Pero la neurociencia ya lo ha demostrado:

• El cerebro humano se activa con más fuerza cuando está conectado a un propósito percibido, no impuesto.

• Vivimos más, sufrimos menos y nos volvemos más adaptables cuando sentimos que estamos en construcción significativa, y no en una repetición automatizada.

El Sentido No Se Busca — Se Construye

Olvida la idea de que el sentido es un destello mágico que cae del cielo en medio de un retiro espiritual.

El sentido es un acto de escultura diaria.

Nace cuando tú:

• Percibes un talento antes invisible en tu equipo.

• Tienes el coraje de sostener una decisión impopular porque está alineada con valores, no con modas.

• Rechazas un “modelo de éxito” porque silencia tu intuición.

• Transformas el caos interno en una elección con dirección — aunque el camino aún no esté claro.

El sentido, entonces, no es un sustantivo — es un verbo.

Sucede cuando lideramos con presencia, cuando damos lugar al otro, cuando nos permitimos ser una obra inacabada sin miedo a la exposición.

¿Y Si Tu Vida No Tuviera Que Ser Productiva, Sino Significativa?

¡No se puede negar!

Vivimos en una sociedad que convirtió a las personas en hojas de cálculo y a las biografías en KPIs.

Pero la vida real — la que pulsa, hiere y transforma — no cabe en frameworks.

En este sentido, si Aristóteles nos llama a la justicia equitativa, Nietzsche nos provoca a la autoría y Bergson nos invita a vivir el tiempo con profundidad…

¿Entonces con qué derecho seguimos liderando de forma superficial?

¿Alguna vez te detuviste a pensar si tu historia está siendo escrita por convicción o por conveniencia?

Pero Al Final, ¿Qué Significa Ser Líder en Tiempos de Existencia Acelerada?

• Ser cartógrafo de lo invisible.

• Crear espacios donde nadie tenga que fingir ser igual para ser aceptado.

• Sostener la tensión entre rendimiento y humanidad sin inclinarse por ninguno de los extremos.

• Comprender que un líder no solo conduce procesos — también sostiene narrativas en construcción.

Ahora bien, ¿y si tu equipo no estuviera pidiendo más metas…

Sino más sentido?

¿Estás extrayendo resultados…

O despertando legados?

¿Lideras para cumplir…

O para despertar a quienes tus liderados aún no descubrieron que son?

SÉ EL ESCULTOR DE TU EXISTENCIA

¿Y tú?

¿Ya tuviste el coraje de preguntarte si la “igualdad” que practicas es, en realidad, una injusticia elegante — pintada con la tinta de la conveniencia y firmada por el miedo a sentir?

• ¿Cuántos talentos silenciaste, no por maldad, sino por inercia?

• ¿Cuántas veces mataste la autenticidad de alguien… por aferrarte a un estándar que te enseñaron a llamar “justo”?

• ¿Cuántos capítulos de tu vida aún están siendo escritos por manos que no son las tuyas?

Tal vez estés esperando el momento adecuado.

O un nuevo curso.

O un líder que te permita florecer.

Pero aquí va una verdad desnuda, brutal y transformadora:

No necesitas permiso para ser completo.

• Necesitas coraje.

• Coraje para reconocer que tu mapa ya no sirve para el territorio donde tu alma quiere habitar.

• Coraje para admitir que tratar a todos como iguales es la forma más eficaz de anular lo más vivo en cada uno — incluso en ti.

• Coraje para desechar los moldes y, con tus propias manos, comenzar a esculpir una nueva forma de liderar, de vivir, de existir.

SÍ, ES CIERTO — ESTO NO ES UN TEXTO. ES UNA CAÍDA LIBRE HACIA TI MISMO.

Pero… esto no es un final.

Es el colapso de lo automático.

El derrumbe del discurso superficial.

El inicio de la travesía — donde no solo piensas diferente, sino que sientes diferente.

Ese tipo de travesía que transforma líderes en presencia, gestores en escultores, y profesionales en autores de su propia existencia.

Porque ahora lo sabes:

• La verdadera justicia no consiste en estandarizar — es sostener la tensión de la diferencia con amor, respeto y discernimiento.

• El sentido no se encuentra — se construye con cada elección que honra quién eres.

• Y el tiempo que importa no es el del reloj — es el de la valentía de ser.

PREGUNTAS QUE NO TE PERMITEN VOLVER AL MISMO LUGAR:

1. ¿Qué talento has estado sofocando por tratarlo como “igual” a los demás?

2. ¿Qué narrativas aún viven en ti, incluso sin tu consentimiento?

3. Si tu vida fuera una obra, ¿qué verso necesitas escribir antes de que sea demasiado tarde?

SI ALGO SE MOVIÓ DENTRO DE TI…

Si alguna parte de ti fue desorganizada por este texto —

…si algo dolió, si algo se encendió, si algo susurró: “hazlo diferente”…

Entonces lo entendiste.

Y aquí estoy.

Para caminar contigo.

Para provocar, sostener, guiar y ser testigo del nacimiento de una nueva narrativa — más justa, más tuya, más viva.

Después de todo, como escribí una vez:

“Somos, cada uno de nosotros, un abismo en busca de forma.

La justicia está en reconocer el abismo del otro,

en su duración única,

sin renunciar a esculpir el nuestro

en el flujo de la vida.”

— Marcello de Souza

Por cierto, si este texto te desnudó de certezas y te vistió de coraje, comparte en los comentarios.

Deja tu reflexión, tu duda, tu ruptura.

Y si deseas ir más allá del texto — y sumergirte en la construcción de tu nueva narrativa —, entra en contacto.

Recuerda: La vida no es un problema a resolver.

Es una obra.

Y tú siempre tienes la elección de esculpirla a tu manera.

#MarcelloDeSouza #CoachingEVoce #DesarrolloHumano #LiderazgoConsciente #Equidad #Autorresponsabilidad #FilosofíaYVida #InteligenciaEmocional #NeurocienciaAplicada #HenriBergson

ARE YOU COMMITTING EQUALITY CRIMES?

Você pode gostar

EL ARTE DE LIDERAR: CREANDO ESPACIOS PARA LAS RESPUESTAS Y TRANSFORMACIONES

27 de novembro de 2024

CUANDO LA PRISA SE CONVIERTE EN LA PRISIÓN INVISIBLE DE LA EXISTENCIA

29 de novembro de 2025