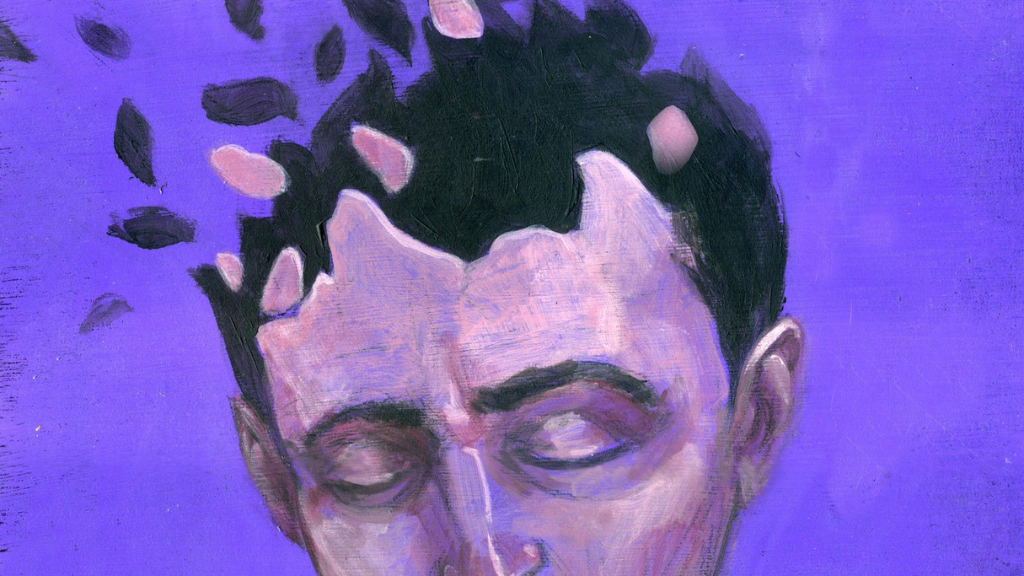

LA PSICOLOGIZACIÓN DE LA VIDA: CUANDO EL DOLOR SE CONVIERTE EN DIAGNÓSTICO

Cuando el dolor se convierte en diagnóstico, perdemos la oportunidad de vivir la travesía.

“No todo dolor es patología. No todo sufrimiento exige cura. Algunos dolores, en verdad, exigen coraje para ser vividos.” Vivimos en tiempos donde las experiencias humanas más fundamentales —como el duelo, la ansiedad frente a la inestabilidad, el miedo a equivocarse o la tristeza existencial— han comenzado a ser tratadas como disfunciones clínicas. Es como si estuviéramos diciéndole al mundo: “Si duele, entonces está mal. Y si está mal, necesita ser medicado.”

¿Pero será realmente así?

El dolor humano ha sido secuestrado por la lógica del diagnóstico.

Eso es lo que denuncia el psicólogo español Marino Pérez Álvarez: “Los problemas no están dentro de la persona. Es la persona la que está dentro de un contexto donde todo se ha complicado.” La frase es una invitación radical a la responsabilidad colectiva. No es el cerebro el que está roto. Es el mundo el que enferma subjetividades con relaciones tóxicas, ambientes opresivos y sistemas que agotan. Por eso, confundir sufrimiento con trastorno es un error —y un riesgo.

Imagínese alguien que pierde su empleo tras años de dedicación. Siente tristeza, inseguridad, miedo al futuro. ¿El diagnóstico? “Trastorno depresivo mayor”. ¿El tratamiento? Psicofármacos.

¿Qué queda fuera? La humillación. La pérdida de identidad. La sensación de inutilidad que ningún medicamento puede borrar —cuando medicalizamos el dolor, silenciamos su mensaje.

Así como la fiebre no es la enfermedad, sino el síntoma de algo que debe enfrentarse, el sufrimiento muchas veces señala un llamado al cambio —no una falla bioquímica. El hecho es que transformar el sufrimiento en patología es una forma de deshumanización.

Nietzsche ya decía: “Quien tiene un porqué puede soportar cualquier cómo.”

Pero en una cultura que teme el dolor y idolatra el rendimiento emocional, el porqué se disuelve en el inmediato deseo de solución.

Resultado: tratamos el síntoma, pero no transformamos el sentido.

Ejemplo común que atiendo: un joven tímido evita hablar en público. Recibe la etiqueta de “fobia social”. Pero, ¿qué hay detrás? Un sistema educativo que castiga el error, padres que exigen perfección y un mercado que recompensa solo a los “extrovertidos”. El problema no es la timidez —es el ciclo de vergüenza, evitación y aislamiento. La verdadera terapia no es silenciar la emoción, sino ayudarlo a actuar con ella. No a pesar del miedo, sino con él, ¿tiene sentido para ti?

Según estudios publicados en el Journal of Clinical Psychology, más del 80% de los diagnósticos de ansiedad no consideran factores contextuales como el desempleo, las deudas o la violencia doméstica. Esta estadística revela un punto central: muchas veces, no es el sujeto el que está enfermo —es el sistema que lo enferma. En lugar de etiquetar, deberíamos preguntar:

• ¿Este dolor es señal de colapso o de transformación?

• ¿Necesita diagnóstico o escucha?

• ¿Píldoras o sentido?

Es urgente rescatar el valor del dolor como parte de la experiencia humana. No para glorificar el sufrimiento —sino para liberarlo de la tiranía del diagnóstico. Como decía Viktor Frankl: “El sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra sentido.”

LA HUIDA DEL DOLOR NO CURA. SOLO LA PRESENCIA TRANSFORMA

Espero que al llegar hasta aquí ya hayas entendido que no todo dolor es patológico —algunos son pedagógicos. Ahora, vayamos más allá: lo que hacemos con el dolor dice más sobre nuestra salud mental que el dolor mismo.

La Cultura de la Anestesia Emocional

Vivimos en una era donde sentir se ha convertido en una carga. El dolor, que antes era considerado parte de la travesía humana, hoy es visto como una falla personal.

De ello surge un fenómeno silencioso: la evitación experiencial. La evitación experiencial es el esfuerzo constante por evitar pensamientos, emociones o recuerdos desagradables —incluso si esto compromete elecciones importantes y valores profundos.

¿Ejemplos clásicos?

• Alguien que evita relaciones por miedo al rechazo.

• Otro que vive para agradar, temiendo ser excluido.

• O quien dice “no quiero sufrir más” y por eso cierra su corazón —para el dolor, pero también para el amor.

Investigaciones en terapias de tercera ola, como la ACT (Terapia de Aceptación y Compromiso) o procesos de Desarrollo Cognitivo Conductual, muestran que cuanto más evitamos el sufrimiento, más nos domina.

No se trata de masoquismo emocional, sino de comprender que en el fondo huir del dolor es huir de la vida, es vaciar el alma.

La Paradoja de la Evitación

Lo que prometía protección se vuelve prisión. Y aquí nace la patología moderna: no es el dolor lo que nos enferma, sino el intento compulsivo de controlarlo, esconderlo o silenciarlo. Como decía Jung: “Lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, se transforma.”

El Dolor No Vivido Se Transforma en Síntoma

Cuando negamos la tristeza, vuelve como apatía. Cuando silenciamos la ira, se convierte en autolesión. Cuando ahogamos el miedo, se infiltra en todas las decisiones.

La psicologización de la vida, en este sentido, no solo patologiza el sufrimiento: coloniza el sentido de la experiencia y nos convence de que estar bien es estar siempre felices, productivos y emocionalmente regulados.

¿Pero eso es humano?

Nietzsche nos provoca nuevamente: “Hay que tener caos dentro de uno para poder dar a luz a una estrella danzante.” El problema no es el caos —es no saber cómo bailarlo.

Flexibilidad Psicológica

¡Sí! La flexibilidad sobre nuestros procesos internos es el antídoto de la anestesia emocional. La verdadera salud mental no está en eliminar el sufrimiento, sino en cultivar la capacidad de estar presente con lo que es, sin perder lo que importa. Flexibilidad es el arte de decir:

“Con miedo, sigo. Con dolor, actúo. En la incertidumbre, elijo.”

Es la habilidad de moverse hacia los propios valores, con o sin incomodidad.

Veamos, por ejemplo, una profesional que siente ansiedad cada vez que debe posicionarse en reuniones. Durante años evitó hacerlo. Perdió espacio, autoestima y oportunidades.

En lugar de intentar eliminar la ansiedad, aprende a reconocer su presencia, respirar con ella y actuar a pesar de ella. ¿Resultado? Más autenticidad, más conexión, más potencia. ¡Sí! Es verdad que el dolor no desapareció. Pero dejó de ser un obstáculo y se convirtió en compañía. Nunca olvides que:

• Diagnosticar es importante — patologizar, no.

• Tratar es necesario — invalidar, jamás.

• Sufrir no es señal de debilidad — puede ser, inclusive, el camino más honesto de regreso a uno mismo.

ESCUCHAR PARA TRANSFORMAR: CUANDO EL DOLOR ENCUENTRA UN LUGAR, DEJA DE GRITAR.

Quiero ahora volver al inicio de este artículo y preguntar: ¿Cómo rehumanizar el sufrimiento en un mundo que nos enseña a silenciar el alma?

La respuesta comienza con algo ancestral: la escucha. ¡Sí! Parece absurdo para muchos, pero la verdad es que cuando aprendemos a dialogar con nosotros mismos, aprendemos una escucha que no etiqueta. Escucha que valida. Escucha que sostiene.

En un tiempo donde todos opinan, pocos escuchan.

Y cuando escuchan, es para diagnosticar, corregir o comparar. Pero lo que muchas veces el dolor pide no es solución — es acogida. Necesita ser escuchado como lenguaje del cuerpo, como expresión de lo invisible, como el gesto de quien intenta existir con dignidad aun frente a la angustia.

Un adulto que guarda silencio puede estar repitiendo la infancia de no haber sido escuchado.

Una profesional que “explota por nada” puede estar agotada de sostenerlo todo.

Un líder que controla obsesivamente puede estar aterrorizado por su propia fragilidad.

No se trata de justificar todo con trauma — sino de abrir espacio para comprender qué intenta decir ese síntoma.

El cuerpo habla. El alma repite. La cultura distorsiona. ¡Y el mercado ciega y vuelve adicto!

El dolor no tratado se convierte en síntoma.

El síntoma no escuchado se transforma en etiqueta.

Y la etiqueta, cuando se cristaliza, se vuelve identidad psíquica. Así nacen frases como:

✓ “Soy ansioso, así soy.”

✓ “Tengo TDAH, por eso no me concentro.”

✓ “Tengo burnout crónico, no puedo con el trabajo.”

Cuidado: Estas afirmaciones pueden contener algo de verdad, pero también pueden ocultar otra cosa:

… el sufrimiento nunca fue escuchado como legítimo, solo como un defecto a eliminar.

Ambientes Que Acogen Son Ambientes Que Sanan

La salud mental no es solo un proceso individual. También es ambiental y relacional.

Lugares que exigen rendimiento constante, que castigan la vulnerabilidad, que valoran la velocidad e ignoran la escucha… enferman a personas funcionales.

Los ambientes saludables, en cambio, operan con otra lógica:

• El error es oportunidad de aprendizaje, no de humillación.

• La emoción se comprende como dato, no como debilidad.

• El cuidado no es la excepción, sino parte de la cultura.

Las personas no “se enferman de la nada” — se enferman en sistemas que las enferman.

Humanizar Es Devolver La Dignidad Al Dolor

“No es el dolor lo que nos deshumaniza. Es el silencio de ese dolor en las estructuras que creamos.” – Marcello de Souza

Como bien dijo Byung-Chul Han, filósofo surcoreano poco popular en el mainstream, “la positividad del rendimiento anula la escucha del dolor.”

Vivimos en una era donde el sufrimiento se trata como falla de rendimiento — y no como parte legítima de la experiencia humana.

Emmanuel Levinas, pensador de la alteridad, nos alertaba que la ética nace en el rostro del otro — especialmente cuando ese rostro lleva sufrimiento.

“Soy responsable de él sin esperar reciprocidad; incluso por su propia responsabilidad soy responsable.”

Pero quizás quien más nos ayuda aquí sea María Zambrano, filósofa española que se atrevió a decir:

“El dolor es lo que primero nos hace conscientes de que estamos vivos. Y solo cuando alguien nos escucha con verdadera presencia, ese dolor encuentra dignidad.”

Humanizar, por lo tanto, es devolver al dolor su lugar legítimo en la narrativa de la existencia. Y esto comienza con el lenguaje. Comienza cuando cambiamos el “¿qué tienes?” por preguntas más humanas:

• “¿Qué te atraviesa hoy?”

• “¿Qué te pesa sostener?”

• “¿Cómo puedo caminar contigo, aunque no entienda todo?”

Esto no es solo un cambio de palabras.

Es un cambio de mundo.

Como decía Viktor Frankl:

“Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder para elegir nuestra respuesta. Y en nuestra respuesta está nuestro crecimiento y nuestra libertad.”

Y ahora, ¿qué hacer con todo esto?

Si lideras, recuerda: liderar no es controlar el dolor del otro, sino crear espacio para que sea sentido y respetado. La verdadera liderazgo nace de la escucha profunda — la que acoge sin prisa, sin juicio y sin apuro para “arreglar”. Es una invitación a la vulnerabilidad compartida, donde la fuerza emerge de la presencia.

Si cuidas a alguien, abandona la ansiedad del “arreglo rápido.” Lo que sana no es la medicina ni la solución inmediata, sino sostener. Sostener la mano del otro, estar disponible aunque no haya respuestas, validar el sentir — eso es cuidar con alma.

Si sufres, conoce una verdad esencial: tu dolor no es señal de fracaso o debilidad. Es una travesía. Como enseñó Carl Jung, “la cura llega cuando lo que está dentro encuentra su camino hacia afuera.” Tu dolor es un portal — hacia una reconexión profunda con tu humanidad integral, imperfecta y real.

Y tal vez esta travesía te esté devolviendo aquello que la vida moderna intenta ocultar:

la capacidad de ser humano — en toda su complejidad, contradicción y belleza.

Abrazar esto es más que un desafío; es un llamado a vivir plenamente.

La psicologización de la vida nos alejó del alma.

Es hora de traerla de vuelta.

#marcellodesouza #marcellodesouzaoficial #coachingevoce #SaludMentalIntegral #EscuchaQueSana #DespatologizarEsNecesario #PsicologíaConHumanidad #AmbientesQueCuidan #PsicologíaSinClichés #Resiliencia #Autoconocimiento

También te invito a leer el texto del psicólogo Eparquio Delgado, titulado “Puntos para distinguir un problema psicológico”, disponible en:

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/07/17/eps/1563359384_733539.html

Este artículo inspirador complementa profundamente nuestra reflexión sobre cómo entender y humanizar el sufrimiento, ayudando a diferenciar entre un problema psicológico legítimo y una respuesta natural a las dificultades de la vida. Una inspiración para nuestro enfoque integrador.

Você pode gostar

FORMAR HÁBITOS: EL MITO DE LOS 21 DÍAS Y EL CAMINO REAL HACIA LA TRANSFORMACIÓN PERSONAL Y PROFESIONAL

2 de janeiro de 2025

NO NECESITAS RECOLOCACIÓN. NECESITAS RECONSTRUCCIÓN.

16 de dezembro de 2025